付秀莹:写小说是因为对生活有话要说

不久前,付秀莹的新作《野望》出版。她在办公室接受采访,屋内挂着一幅一人高的书法作品,上书黄庭坚诗:“似僧有发,似俗无尘。作梦中梦,见身外身。”桌上摆了一盆绿萝,枝叶茂盛,茎蔓搭着桌沿,一直垂到地面。掉了的枝子,也被付秀莹单独收起来,插在一个束口圆肚绿瓷瓶里养着。

《野望》与上一部长篇小说《陌上》是“姊妹篇”,续写了“芳村”里的事儿。当付秀莹从河北省石家庄市无极县的一个小村庄远走,在他乡写下巨变中的故土,她就实现了精神上的还乡。

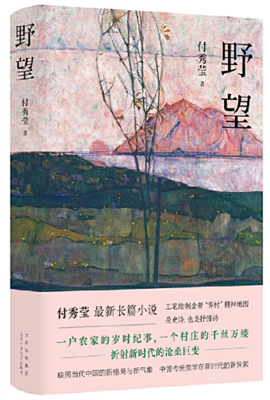

《野望》付秀莹著/北京十月文艺出版社

《野望》出自《陌上》

2016年,付秀莹的长篇小说《陌上》出版。她未曾预料到,《陌上》在家乡引起了关注,多个微信公众号发了新书消息。“无极味道”持续连载《陌上》,一连发了9期。读者在文章下留言,讨论“芳村”是南汪村,还是郭吕村。网友“从不吃人的老虎”说,“这是我村的骄傲”;“菜园子张清”留言,“想起了邻居婶子在房顶上骂街”;“刘青-ups”则感慨,“我买了本,看完了!件件都是现在村里天天发生的事,每个人物都能看到村人的影子!”

《陌上》的出版方找到付秀莹,告诉她不能再连载了,会影响纸质书售卖。付秀莹联系对方叫停。为此,“无极味道”特地发了一篇题为《敬告读者》的推送,大意是因为出版社授权章节限制,只能刊登到此。3年后,还有读者在留言区问,《陌上》连载的栏目还有吗?

《野望》也是如此。这部小说最初在《十月》杂志连载,杂志上市没几天,“无极味道”就发布了4500字的书评。作者王晓攀的理解是:“野望,有田野的地方就有希望。哪怕是墙根儿底下的野蒿子也有春天。”末了,他推荐大家购买杂志,“25元一本,一盒烟,二两白酒的价格,就能享受到惬意的家乡题材的文学作品,真是无限超值”。

大学毕业后,付秀莹一直生活在北京,离家近30年,与故乡远去。《陌上》出版后,一度散失的发小、老同学、老邻居找到了她,重新建立了联系。父亲是地地道道的庄稼汉,不了解女儿的创作,但也觉察出了变化。比如,再到镇上赶集,就会有人说,“他家闺女写的。”那段时间,姐姐家时常来人问付秀莹什么时候回来。最近,姐姐告诉付秀莹,村里要来人,可能是武汉一所大学的师生。电话打到村主任那儿,问付家是不是在这,家里还有什么人,他们要来采访。村里人很惊慌,不知道要怎么接待。姐姐疑惑,问:“他们怎么知道村主任的号码?”

还有一次,附近村的一位老人托人找到付秀莹的姐姐,她想找付秀莹。姐姐不认得老人,但还是告诉了妹妹。付秀莹打过去,两人聊了一个多小时,手机都烫了。老太太说:“我特别想当一回主人公,你能不能写写我?我把我的一辈子都告诉你。”这些话老人从未和子女说过,曾经的苦难无从说起,但她觉得付秀莹能理解。付秀莹至今也没和这位老人见过面。她想象老人平日里走在街上的场景,日出日落,人来人往,老人心中的海啸无人知晓。

“心态更好了,我知道是怎么回事了。”付秀莹提到,和写《陌上》时相比,现在不再从技术上思考如何修饰文字,而是“我手写我心”,写自己真正想写的事儿。她认为,《野望》就像庄稼一样,不太引人注目,但它是自然的、朴实的、诚恳的,确实属于那片土地,也只有那片土地,才能长出这株庄稼。《野望》的新书发布会上,评论家贺绍俊说,这是只有付秀莹能写出来的小说。

乡土正在松动

《野望》从翠台吃罢早饭,走到父亲院里讲起。这天是小寒,风又冷又硬,把脸蛋子割得生疼。父亲抽着烟,翠台通开炉子,添了两块煤,屋子里暖和起来。两人有一搭没一搭地说着话。书里有一段翠台的内心独白,她想,“如今在芳村,小子多,闺女少,闺女家金贵的不行,娶媳妇就像过火焰山,千难万难。”

中年妇女翠台正在火焰山中。儿子与儿媳吵架,爱梨带女儿回了娘家,家庭分崩离析。大寒这天,翠台一早到土地庙烧香、磕头,她念叨,自己一辈子没做过出格的事,这个坎儿,老天爷怎么也得叫她迈过去吧。

“在农村,在母亲的心里,这是个很大的事。”付秀莹解释,翠台是付出型的女性,她把目光投入家庭内部。这还是一笔经济账,如果小两口离婚,她要重新给儿子娶媳妇。为了这门亲事,翠台倾尽所有,还欠下了外债。在农村,谈婚论嫁就是谈条件,女方要彩礼,要金首饰,要改口费,还要“一动一不动”——“一动”是车,“一不动”是县城的一套房,前后相加得几十万。粮食卖不上价,翠台的丈夫养猪,年底遭了瘟,几百头猪全死了。

几周前,付秀莹在北京雍和书庭签书。现场,一位年轻读者说:“感谢你写出了90后农村父母和农村孩子的心声。”他从小在农村长大,后到城里生活。因为还没结婚,家里天天逼着他相亲。在农村,娶媳妇是件天大的事。如果没有对象,或者是娶不上媳妇,父母觉得丢脸,都不愿意出门。子女离婚也一样,村里人会议论,令父母抬不起头。

费孝通在《乡土中国》里写到,乡土的“土”指的是泥土。向泥土讨生活的人不能老移动,在一个地方出生就在这生长下去,一直到死。然而,安定、稳固的乡土正在松动。翠台骂儿子懒,天天赖在家,只知道玩手机。大坡说,我不是懒,我就是不想种地。然而,新的出路还未出现:村里的皮革厂因为污染关停,做生意要有本钱,出去打工要托人,活不好找。丈夫挣不来钱,妻子闹脾气,日积月累,矛盾就像果子,愈长愈大。

农村是熟人社会,人们天长日久地住在一起,家家都能攀上亲。关系就像丝线,密密地织成一张错综复杂的大网,翠台被“关系”包裹着,她在网中央。例如,翠台去广聚家,路过一户人家,门里出来一个妇女,明晃晃地笑,一面叫她嫂子。翠台一看,是团聚媳妇。类似的描述在书中频繁出现,当翠台看见一个人,她首先想到的是关系,而不是姓名。

“女人在家里是没有名字的,到现在也是一样。”付秀莹平静地陈述,继续说:“她靠什么来表示自己的存在,是男人,男人是坐标。”直到现在,付秀莹回老家,人们见了她,叫的都是“付家闺女回来了”。短篇《小年过》里,爱梨刚过门,翠台觉着“梨”与“离”谐音,不吉利,动了让儿媳改名的心思。早年间,媳妇进门,要是名字和长辈冲撞了,得把那个字改掉,新名字一叫就是一辈子。不止是女性,随着人愈渐衰老,男性也会在家庭中隐没。短篇《迟暮》里,付秀莹写了一个迟暮老人。他疑惑,不知道从何时起,人们天天起立长,起立短,只叫他起立爹,好像忘了他的名字,似乎他一开始就是起立爹。

土地包容一切

每到休年假,付秀莹回老家待上一周。刚到家,她能感受到亲密关系中的疏离——家人把她当客人,空调打开,水果摆上桌,殷切地问冷气凉不凉。“你是远道来的,你就是客人。这个时候姿态就很重要。”付秀莹抬手,把披肩发拨到背后,继续说:“我就把头发一扎,穿上平底鞋蹬蹬蹬跑来跑去,喷香地吃家常饭,东家串西家走。”她强调,绝不能说普通话。“一口普通话那还了得,那是拒人于千里之外。”

村里人注重人情往来,看重言行举止,在处事上很精细。“他们不是就过自己这一代人,还要考虑下一代人,甚至是后面几代人。”付秀莹解释,家家世世代代住在一起,如果上一辈人有恩怨,就会影响这一辈人的相处态度。人与人的交往是确定的,没有模糊地带。不同辈分之间以何种语气说话,红白喜事要随多少礼,家家都有一本帐,不能随多,也不能随少。

《野望》里有这样一段情节:翠台与妯娌香罗产生龃龉,但为了给儿子找工作,翠台压着火给香罗打电话、送凉皮。付秀莹见过太多这样的母亲,那些人生中的尴尬与不堪,她们只能默默吞咽。在农村,男主外,女主内,女性要打理一切家务事。姐姐对付秀莹说过:“别看你读了那么多书,还在杂志社搞管理工作,真要是来农村不懂这一套,你还真不行。”付秀莹微微仰头,眼睛睁得圆圆的,过会儿才直愣愣地蹦出两个字:“是吗?”她明白姐姐的意思,熟人社会里言行都摆在台面上,把一碗水端平不容易。

在芳村,无论红事儿白事儿,都图个热闹。人越多,越热闹,主家越有人缘,越有脸面。付秀莹的老家也是如此。遇上白事,人们就去串门,有吃饭的、喝酒的、下棋的、抽烟的、打牌的、推牌九的。有的人家还会请戏班子,院子里“咿咿呀呀”地唱,人们痛痛快快地玩几天。“民间文化对生死看得很开,还要吹唢呐,又喜庆又悲凉的调子,唱戏要唱大戏,要娱乐、要热闹,不能冷冷清清。”付秀莹看到的是,人们用喜剧的形式表达悲伤。

走在路上,付秀莹遇到了村里人,他们会笑眯眯地说话,讲起谁家生了个胖小子,谁家死了人,语气如常。生与死都只是一个再普通不过的信息。每到这时,付秀莹都会受到震动,属于作家的那根弦迅速绷紧。她将其归结为乡土的包容性,土地能够容纳生命中的怒潮。人与草木没有分别,都是生下来,活着,再死去,死亡是日常的一部分。

付秀莹喜欢写景,《陌上》《野望》里有大段大段的风景描写。书里,翠台异常焦虑,她只有在带孙女的时候,忽然感受到血脉亲情。又或是在独处时,面对田野庄稼,才能收获片刻宁静。只有在这些时刻,翠台才能从各种关系中抽离。付秀莹喜欢乡间风景,哪怕是在旅途上,火车路过村庄,她都会探到窗边看。乡间的风物是湿润的、迷人的,给予人激情。

“物比人长久,风景比人长久,这里有很多意义。”付秀莹举例,一棵树能活一百年,河水可能流几百年才会干涸,村庄永远存在,但物是人非,里面的人已经更迭了。每当见到草木繁茂,付秀莹都会想到人,想到生活在其中的人。一回家乡,她就产生一种异样的感情,她的祖父、爷爷、母亲与脚下这片土地融为一体。付秀莹提到了成语“视死如归”,不是指勇气,单从字面理解,死亡确实像回家一样。她猜测,所以村里人才会对死亡如此坦然。

远走与回乡

当记者问到,用哪种颜色形容童年,付秀莹几乎脱口而出,“金色,最起码是淡金色。”在她的童年时代,父母在堂,上有大人遮风挡雨,下有两个姐姐照看,付秀莹是家里最小的孩子。姐姐心疼妹妹,老幺又喜欢看书,姐俩就把农活抢着干了。儿时,付秀莹和玩伴在田野里奔跑。几个孩子在麦秸垛里捉迷藏,乐此不疲地藏来藏去,麦秸垛是一个巨大的谜。她在短篇《爱情到处流传》里写过躲藏游戏。前一阵回家,父亲还对她说:“你没吃过苦。”

“好在我内心比较敏感,能够感知到周边的善意、温暖。他们爱我,那么我要更多地去爱他们。”四五岁时,付秀莹就知道有好东西要分享。她讲起“3个苹果”的故事。婶子家有果园,给了付秀莹3个大苹果,苹果大得少见。女娃抱着苹果,沿街颠颠地往家走。有邻居好奇地说,这苹果可真大,或者逗她,作势要拿走一个。有人问,付秀莹就给,结果路上全送出去了,空着手回家,一进家门大哭。这件事沦“笑柄”,至今家里人还拿它打趣。

一个更大的背景是,付秀莹出生在上世纪七十年代中期,再过几年就是改革开放。那时,改革开放的春风浩荡,新风席卷神州大地,国家整体往上走。即便在农村,年幼的付秀莹也感受到了变化。日子肉眼可见得地变好,家里成了万元户,村里像她一般大的孩子开始上学。父母的观念也在发生改变,眼光是向外的。“人对世界的看法是向外敞开的,它是非常不一样的。”付秀莹的人生也需遵循这样的轨迹,到县城求学,考上北京的大学,在外地工作,不断向外扩展,从家乡走向远方。

离家后,付秀莹开始对家乡牵肠挂肚,哪怕是在出差,也要天天给父亲打一通电话。她知道父亲的一日三餐,知道每户人家的婚丧嫁娶,熟悉村庄的每一声咳嗽,每一声叹息。虽远在北京,然而父亲的愁眉、姐姐的哭泣、村人的奔波,在她心里肿胀。父亲说,邻居大爷怕无人发现,自己挪到大街上,当众喝了农药。大爷七十多岁,儿孙满堂。村西一家婆媳纠纷,婆婆给儿媳妇跪下了。为了给儿子娶媳妇盖楼,有人去非洲打工,一去五年,不敢回来,路费太贵。父亲还说,村里闹离婚的越来越多了,人情凉薄,有钱就是爷。

“时代风潮涌动中,藏在华北大平原一隅的那个小村庄,那个村庄的人们,他们的内心,都经历了什么。大约,一个乡村妇人的内心风暴,一点都不比一个城市女性为少。甚至,或许更为猛烈和凶险。只不过,她们不会表达。我想代她们写出来。”在《陌上》的创作谈中,付秀莹如是写道。从某种意义上说,她也在写出自己的另一种命运。如果没有出走,付秀莹也会是芳村中的一员,为了儿子的婚事愁白了头;为了二斤鸡蛋,亲姊妹反目;老病相逼之时,为了不拖累儿女,走了绝路……芳村里所有人的命运,都将是她的命运。

从《陌上》开始,付秀莹对乡土的写作不再带有对旧时光的深情回望。用她的话说,“那是对旧时光的温柔抚摩,诗性的,忧伤的,浪漫的,带着一种读书人特有的自恋。”潜入置身时代洪流中的芳村,付秀莹写当下正处于矛盾旋涡中的人和事。“小说是什么,小说就是小声说话。它要说家常话,要找到生活中细小的缝隙,然后慢慢撬开。”付秀莹写街巷的飞短流长,写普通夫妻的平凡日子,一盒过期点心会引发家庭风波,一条发错的短信也会导致爱恨纠葛。这些隐约心事同宏大的时代语境相呼应,就有了意味深长。

人与物交织

儿时,家门前有一棵柳树。付秀莹记得,父母总说,等柳树长大了给姐姐做嫁妆。姐俩老拿柳树打趣。柳树在门口,一走一过总会看见。付秀莹常看柳树,树长得很慢,就像童年漫长得没有边际。人和树生活在一个屋檐下,人会在树上寄托着梦想。看着树,她想象姐姐将来嫁一个怎样的丈夫。后来柳树长得很粗,被锯下来劈成木板盖了房子。

在农村,一草一木都有用处。院子里的树可以打柜子,可以做屋顶的檩条,也可以打成小桌子。一家人在院子里吃饭,围坐在一张桌子上。大树还可以乘凉。有时,付秀莹给老家打电话,如果没接通,她就知道,家人在外头乘凉了。儿时,她喜欢在月亮下乘凉,古老的月光照耀在大地上。流星划过,左邻右舍的大人讲牛郎织女,讲王母娘娘。这是付秀莹最早接受的文学启蒙。星空和大地永恒,夏夜迷人,亲情和神话萦绕,成为她心中的永久画面。

付秀莹对翠台有着深厚的感情。在采访的后半段,她说起,自己把两个姐姐的身影揉进了这个人物。小说的事件是虚构的,但人物有原型。姐姐带着传统的底子,关心家人多于自己,永远为家庭奔波。付秀莹说:“我觉得,她应该有更好的生活,要活得更好、更开心、更如意,我希望她这样。”翠台在《野望》里前半本里是紧绷的,越到尾声眉头逐渐舒展。

翠台是新旧交替中的一代人。上一辈人已能安然面对世事,下一代人适应了变化,她处在新旧碰撞的持续震荡中。过去的经验不再奏效,“翠台们”必须要蹚出一条新路,完成从旧到新的转变。村里的墙面刷上了标语,广播里播着移风易俗、建设美丽乡村的通知,村上带头建规范化的新型养猪场,县里建了产业区统一管理小厂子。环境润物细无声地变化,推动着人往前走,往前看。

《野望》全书27.3万字,付秀莹花了3年写完。这是她一贯以来写长篇的节奏,以3年一部的频率产出。她把写作时间放在早上,五六点钟起床,醒了就开写,状态好的话一两个小时写2000字,多的时候能到3000字。写完小说,付秀莹坐地铁上班,开始一天的工作。在中国作家出版集团的大楼,她是《中国作家》杂志社副主编,3本杂志里要终审2本,有大量伏案的编辑和审校工作。上午接受采访,下午参会,最近她关心的议题是如何把期刊在新媒体渠道推广。

付秀莹不抽烟,不熬夜,晚上留给家庭,平时睡得早。她有跑步的习惯,每天至少跑40分钟,这让她的气息更匀长。如果天气太热,或是连降雨,跑步会停一阵。这几年,付秀莹突然喜欢上了京剧,一边跑步,一边听戏。正坐在椅子上,付秀莹大段大段地背起《锁麟囊》,“我只道铁富贵一生铸定,又谁知人生数顷刻分明。想当年我也曾撒娇使性,到今朝那怕我不信前尘。这也是老天爷一番教训,他教我收余恨、免娇嗔、且自新、改性情、休恋逝水、苦海回生、早悟兰因。”

“平时可能不自觉,到了一定年龄,忽然就喜欢(戏剧)了,这在以前是不可能的。”付秀莹还沉浸在经典唱段里,连说了几遍“太好了”。她不懂戏,“人生数顷刻分明”“休恋逝水、苦海回生、早悟兰因”这样的唱词让她重新感知了时间,面对人间悲欢时不再那么惊慌。和亘古不变的土地、风物、仲夏夜与月光一样,戏曲像一块凝固着时间的琥珀,和她体内某处文化因子共振。创作时,这些丝线交织在一起,她织出了一块花色独特的布。

对话

付秀莹& 好书探

01 编辑工作与创作,互相补益

Q:能聊聊写《野望》时的状态吗?

付秀莹:几乎每天都写,再忙也要写,保持手热的状态。每天写多少不定,有时会逼自己一下,比如一天必须完成2千字,完不成不休息。这样积累下来,数量就很可观。一早把活干完,心情舒畅,然后再热情饱满地投入工作。我这人很奇怪,闲下来不行,越忙越写,挤出边角料去创作。

写小说,我从不熬夜,不影响工作,也不会为了写作影响做家务。该干嘛的时候就干嘛,统筹好时间更游刃有余。要是以创作为中心,家人都受不了,对吧?一样乱了,样样就都乱了。定力也很重要,写长篇不是一天两天的事,甚至要写几年,天天焦虑肯定不行。跑步是为了锻炼,要保持一个强健的身体状态,生病、情绪都会影响写作。

Q:编辑工作会影响创作吗?

付秀莹:我总觉得,没有影响,反而互相补益。天天看稿子,视野就会宽广,心里就清楚每代作家都在干什么,写到什么程度了。一直在当代文学的第一线,看到更高的山,了解思潮和创作风向,就找到了自己的方阵,不会妄自菲薄,也不会妄自尊大,能更客观地看待自己。

看稿看多了,就知道什么是好的,什么是坏的,眼光得到磨砺,看文学作品也会更刁钻,这时往往会眼高手低。当然,审完稿都会写审稿意见,但我会及时调整、及时清空,只有这样才能开始自己的创作。

Q:从哪一刻开始,您觉得,自己可以吃作家这一碗饭了?

付秀莹:我的写作开始比较晚。毕业后,在中学教书,当英语老师,后来是跑文化口的记者,整天大汗淋漓地跑采访,做报纸。那时候,写作是业余的事情。

确实有一个明确的时刻,2009年。那年,短篇《爱情到处流传》出来了,几家杂志转载,引起了关注。大家很惊讶,没听说过这个人,好像是突然冒出来的。现在想想,那可能就是我的成名作。对我来讲,这篇小说带来的冲击是很大的,相当于无意间写的东西收获了肯定,突然意识到,我是可以写的。

这个时候,大门就敞开了。约稿接踵而至。原来需要到处投稿,现在这么多约稿来了,我也受到了激励,想着要好好写。所以那几年有很多中短篇小说出来,人也更自信,更从容。

Q:上大学时,《红楼梦》是您的枕边书。《红楼梦》对您的创作有影响吗?

付秀莹:《红楼梦》写日常生活,写得太好了。不厌其烦地写生活,写头饰、衣裙、写吃的、喝的,有人调胭脂,有人抹口红,宝黛闹脾气,都是生活里的来来往往。我的写作也会受到影响,觉得这是一种考验作家功夫、耐力的描写能力。

曹雪芹写人情世故、世道人心。关系写得多好,大观园里人与人之间纹丝不乱,每个人都有自己的面目表情,谁跟谁都混不了。再高一层就是,大观园的生活是烈火烹油、鲜花着锦,非常讲究、辉煌,但有一个空在里面。最后它是一场衰败的悲剧。

就像《好了歌》里的诗,“世人都晓神仙好,只有儿孙忘不了!痴心父母古来多,孝顺儿孙谁见了?”《红楼梦》最后是一个空,又上升到形而上的哲学层面。虚与实的关系,对我影响也很大。《陌上》中,我就处理了虚与实的关系,《野望》更多是在实的层面,虚的层面少一些。

Q:阅读和创作是怎样的关系?写不下去怎么办?

付秀莹:阅读和创作之间的关系,应该是滋养。阅读滋养创作,创作反过来会滋养阅读。但有时候读的太多,反而难以下笔。这也是一个悖论。我的写作习惯不娇气,想写坐下就写,不大受环境影响。实在写不下去,有时会放一下,过后再写。也有时就是硬攻,苦思冥想,做困兽之斗,也会有意想不到的惊喜。

Q:写长篇和短篇有什么区别?

付秀莹:长篇的好处是,对人生经验有巨大的吞吐能力,是大江东去,泥沙俱下,有一种强大的裹挟能力。长篇是过瘾的,写完一部长篇,仿佛是过了一生。这可能也是我迷恋长篇的原因吧。

02 理解中国农村,必须深入其中

Q:读《野望》时,我突然想找一家媳妇的名字,前后翻了半天没找到。村里,大家平时都是这么称呼着聊天吗?

付秀莹:乡村是一个熟人社会,这一点跟城市有很大不同。一个村庄里,人们祖祖辈辈生活在这里,各种关系盘根错节,枝蔓缠绕。理解中国农村,就必须能够深入其中,理解其中错综复杂的关系。只有深刻理解并且准确把握好这些关系,才有可能写好中国农村。你真敏锐,一下子就抓住了“关系”这个关键词。乡村的日常生活中,当然也是这样称呼,这样说话。对于他们,这是自然而然的事情。

Q:《野望》是长篇小说,我总觉得“小说”的成分很稀薄。您对书写乡村的欲望,要高于写小说。冲突不多,村里的大事似乎只有婚丧嫁娶。

付秀莹:生活中能有多少惊天动地的大事呢?更多的是日常经验,震惊经验毕竟是少数。我始终认为,对于翠台这样一个农村妇女,生活中更多的恐怕就是柴米油盐,平凡甚至平淡但同时却也是伟大的日常,日月流转,而亘古如新。在这时节转换中,一些东西正在悄悄发生新变。二十四气循环往复,而万象更新。我想写出新时代中国乡村的常与变,传统和新生,写出这种新变中的种种,记录下深刻的时代履痕和国家记忆。

Q:书里有好多的俗语,看着很新鲜,恰切又幽默。“她们姐俩好呀,要好了一辈子,胳膊不离腿”“这世上谁长着前后眼”“立客难打发”等等。能讲讲取材吗?

付秀莹:这些语言都是乡村俗语,鲜活的,生动的,带着晶莹露珠,带着新鲜泥土,活泼泼有生命力。平时,我很注意语言表达,也总是被这样的语言吸引。

在乡村,每个人都是语言大师。大街上随便一开口,就是这样生动活泼的民间调性、民间味道。有时候,有一阵子不回去,我就会打电话、打视频,他们开口就是这样的语言。我总是暗暗记下来,并且暗自惊叹。我真正理解了,为什么说要向人民群众学习语言,为什么说生活是创作的不竭源泉。

Q:“一时无话”在书里出现过好几次。翠台和父亲聊天,或者是和妹妹素台聊天,会出现“一时无话”。我看到这儿,觉得很真实,这是对话中的“空隙”。

付秀莹:写人物,就要钻进人物内心里去,洞悉人物的喜怒哀乐,哪怕最细微的情绪的涟漪,都要善于捕捉,并且有能力用有效的艺术方式表达出来。比如,你说的“一时无话”,其实就是人物之间的一种真实表达。

往往是,越熟悉越亲近的人之间,对话中才可能有更多停顿,空白,甚至沉默,这沉默中有很深的默契。这个时候,沉默也是一种语言,更丰富,更富有意味。但是你看,如果是陌生人,或者不太熟悉的人之间,双方就不敢有停顿,更不敢沉默。双方必须不停说话,才不至于尴尬或者冷场。

Q:《野望》写出了亲人关系很真实。有一处,翠台心里暗骂妹妹,说得一针见血,狠辣独到。骂归骂,心里骂完,立马撸起袖子给妹妹家搞卫生。

付秀莹:亲人之间的关系,因为血缘连接,更加微妙,丰富,复杂,一言难尽。翠台和素台既有姊妹深情,又有性格上的差异和价值上的分歧,为人处世,待人接物,有很大不同。又因为经济状况的悬殊,债务关系的存在,她们之间也存在着很多难言之隐,在老父亲跟前、在村人面前,也有争高下、论短长的心理。

翠台家的关系,应该算是比较典型的一种。亲人之间就是这样,纠结缠绕在一起,是非恩怨,往往说不清道不明,一言难尽,说起来只能一声叹息。

Q:您写风景时,似乎有一种无法抑制的畅快,与人物对话、动作描写时的克制截然不同。景色为何值得一书再书?

付秀莹:乡村与城市最大的不同,就是乡村中万物生长,万物有灵,草木庄稼田野露水,星辰大地明月溪流,都是有生命的存在。这些大自然风物,和生活在其中的人们一起,彼此滋养,彼此培育,彼此教化,可以说是同呼吸共命运。写乡村,风景是不可回避的,不经意间它们就会在你笔下流淌、生长,流淌成河,长成乡野阡陌。

Q:《野望》里,翠台极度焦虑,时刻处于崩溃边缘。但我觉得,您是理解她的。

付秀莹:在中国乡村,翠台这样的女性很多。她们勤劳、善良、坚韧,几乎是全身心付出,为了家庭、为了儿女、为了老人,其实是为了生活。正如同乡村大地一般,她们强韧,包容,宽阔,深沉,生长万物,又有巨大的涵纳能力。

《野望》结尾写到野蒿子,朴素寻常,而又生命力强劲,正是乡村以及乡村女性的真实写照。我敬重翠台这样的女性,千千万万个翠台们,同她们脚踏的土地一样,沉着生活,认真劳作,勤奋创造,才有了生生不息的民族史诗。

03 花开两朵,各表一枝

Q:每当看到香罗,我总想到王熙凤。散发着脂粉的香气,别人平不了的事,她能平。香罗代表了新事物——会开车,穿细高跟,在城里开超市,甚至“雇用”妯娌照顾母亲。我甚至认为,“香罗”也是“女主角”,她和翠台互为映照。

付秀莹:香罗是当下乡村另一种人物代表,甚至代表着当代乡村的新势力、新力量、新形象,是新趋势。而翠台,恰是中国乡村传统的代表,农村妇女所有的美德,都在她身上集中体现。这两个女性互为映照。

你认为香罗也是女主角,这观点很有意思,也很有意味,我深受启发。对于香罗,我有一种发自内心的喜爱和欣赏,她不同于我们熟悉的中国传统女性,身上有更多丰富的新质,新的可能性。甚至翠台内心深处何尝不想成为香罗呢?

香罗是新时代乡村中的新女性,少传统束缚和羁绊,更多向着新世界、向着未来敞开,有蓬勃的生命力和茂盛的生长性。香罗身上,有着时代新变的光影闪烁。

Q:您写女性角色,常常是一对——姐妹或妯娌。《小年过》里写翠台和香罗,“用芳村的话,这妯娌俩,一个金盘,一个玉盘,一碰叮当响,真实好听得很。”为什么这么处理?

付秀莹:写的时候,没意识到(写了这么多姐妹),创作首先是感性的、混沌的。你提出来了,我就在思考。“姐妹”确实是一组对照的镜像关系,正如同一枚硬币的两面,在一面镜子里相映成像。对照表达了现实和梦想,白天和黑夜,一个人的内心深处,大约有很多不同的自己。

有时我们哭,有时我们笑,有时我们善良,有时也难免有恶念。有时我们想成为他人,有时他人想成为我们。这是矛盾,也是悖论。正是因为这矛盾和悖论,才使得我们更加丰富、更加复杂、更加立体、更加幽深宽阔。文学是人学。文学应该努力发掘人性的幽微曲折,真实呈现人性的本来面貌。

Q:《野望》写的或许是乡土困境:种地不挣钱,就业机会少,娶媳妇“烧钱”,年轻人出走或“啃老”……社会问题一旦放到日常生活中,尖锐的部分就被冲淡了。

付秀莹:个体有时是脆弱无助的,但当时代洪流滚滚而来,个体与时代之间丰富、复杂的关系由此产生和建立。翠台一家的生活和命运,以及村庄其他人的生活和命运,正是因为时代的强大力量介入和左右,才有了新的生机,发生了新的变化。

《野望》写到乡村真实现状,写出了一些乡村发展难题,但这是发展中的难题,是新变中必然遭遇的难题。不仅有现实物质层面难题,还有精神层面的心灵难题。我想真正写出中国乡村的新变,以及新变的革命性和深刻性。只有深入到文化积淀和人际关系之中,深入到这新与旧、变与不变的辩证关系的土壤深处,才能看到新变之所以为新变,新时代之所以为新时代的内在逻辑。正如《创业史》中,我们只有深刻理解了梁三老汉的心理重负,才能更深刻理解梁生宝所代表的方向。

《野望》中,种种新变的出现,根植于乡村厚重历史文与文化风俗,因而才是可贵的,也是可信的。中国乡村正在发生着翻天覆地的巨变。我更愿意深入到这个过程中,写出山河大地一草一木在时代风潮中的种种情状,写出人在大时代激流中奋力前行的面影。

比如对于新媒体,不同的人有不同的态度。有人会拍直播,有人拧巴,开超市的会有危机感,网购给实体商业带来冲击。大学生返乡,也是新鲜事。翠台无法接受在外上大学的女儿返乡,让女儿脱离泥土生活,是她毕生的愿望。女儿不这么想,她意识到在城市生活是一种漂泊,自己的意义在老家。再比如养老问题,养儿防老和住养老院,这之间有观念转变,甚至有伦理问题。这都是新时代新乡村需要面对的。我想写出这些问题春风化雨逐渐破解的过程,写出前因后果,为我们这个时代提供一些旁注。

Q:提到养老,我想起《迟暮》里的老大爷。他满脑子想的都是“屋里人”,吃着儿媳包的饺子,想的还是亡妻包的“青筋大蛤蟆”(大馅饺子)。

付秀莹:他就面临了一个养老问题,早年盖了房子,给儿子娶了媳妇,准备含饴弄孙、颐养天年。结果,一天小两口说,他们要去城里生活。他忽然发现,自己的人生不是那么回事。养老也有心理层面,他需要安慰、陪伴,但家里就剩他一个人了。

子女和父亲看似有亲情,但是儿女的时代已经不属于他了。他怀念自己的时代,又因为深刻的隔阂无法诉说,凄凉,没法说,只能思念亡人。他的历史被妻子带走了,面临的是子女的世界。这个世界又那么新,还没有完全接纳他,或者说,他还没有勇气跨过去。

京公网安备 11010802033998号

京公网安备 11010802033998号