“抓”量子的“皮实”科学家薛其坤

原标题:“抓”量子的“皮实”科学家薛其坤

薛其坤。

“35岁当教授,42岁当院士,什么什么什么的光辉灿烂的简历,你们觉得我这个人聪明吗?”

台下的学生们齐刷刷地回答:“聪明!”

台上演讲的人是中国科学院院士、南方科技大学校长薛其坤。2021年,这段演讲在短视频平台火了,网友们调侃他是在“凡尔赛”(网络用语,意为用低调的方式展示自己的优越)。

今年6月24日,当薛其坤斩获国家最高科学技术奖时,人们再次关注到他身上的“优越点”:年龄。他尚未满61岁。从2000年颁发国家最高科学技术奖开始,直到今年之前,获奖人在获奖时的平均年龄大约是83岁。而薛其坤在尚未满61岁的时候就获得此项殊荣,实属“年轻”。人们大多认为,“他一定是个天才”

可在薛其坤看来,真正天赋异禀的人寥寥无几,他打了个比方:

“‘天才’和众生一起登山。‘天才’日夜兼程,风雨无阻;普通人累了就休息,走走停停。当‘天才’登顶后,发现身后竟无一人;而此时在山腰休息的普通人看到他登顶会说,‘登顶的果然是天才,我们自愧不如啊’。”

攀登科学的顶峰,是关关难过关关过,薛其坤深知他是那个日夜兼程赶路的人。正如他对《环球人物》记者所言:“要想有所成就,要用一分天分,付出九十九分的努力。”

考了两次39分

薛其坤的故事,起点是典型的励志和“逆袭”。

1963年12月,薛其坤出生在山东省蒙阴县。这里地处沂蒙山区腹地,“蒙阴”就是“蒙山之阴”。独特的岱固地貌赋予这里山岭纵横的秀丽风光,也让这里经历了长时间的贫穷。薛其坤是看着父母起早贪黑干农活的背影长大的。那时,他的课桌是劈开的树桩,连凳子都需要自己带。

在堂兄弟的记忆中,儿时的薛其坤对待学习总是“很拧”(山东方言,意为执着)。吃饭时想到搞不懂的问题,他就放下碗筷到一边想,直到完全弄懂才继续吃。恢复高考后的第三年,薛其坤走上了高考考场,物理满分100分,他考了99分。这个普普通通的农家子弟得以走出沂蒙山区,被山东大学光学系激光专业录取。

在山东大学的4年,尽管薛其坤没有缺席过一堂课,却不是班里学习成绩的佼佼者。本科期间,他获得的最高荣誉是:大二时与室友合写的一篇论文得了学校举行的五四青年节科学论文比赛一等奖。这大大激发了他从事科研的热情。

1984年,薛其坤大学毕业,怀着对科研的朴素向往,他决定报考研究生。然而,第一年考研,他的高等数学只得了39分。他毫不犹豫选择“二战”,这一次大学物理又得了39分。

两次39分的打击足以让一般人退缩,但从小苦到大的薛其坤不一样。“我也有过不愉快,可是这种情绪不会持续几分钟。”相反,薛其坤意识到自己在基础知识上的短处,将连续失败视作把基础知识打扎实的好机会。1987年,薛其坤“三战”终于成功,进入中国科学院物理研究所学习。

在这里,他的研究方向是凝聚态物理。这是一门研究凝聚态物质的物理性质与微观结构以及它们之间关系的学科,而场离子显微镜就是能够进入微观世界的“眼睛”。在导师陆华的带领下,薛其坤每天至少要试做3个场离子显微镜的样品针尖。两年下来,他做了1000多个针尖,“手艺”已臻化境。不过,薛其坤没有得到一套像样的数据能写一篇论文毕业。“因为当时的仪器设备经常出问题,我在物理所修了4年的仪器。”

1992年,薛其坤在导师的推荐下,作为中日联合培养博士生,前往日本东北大学攻读博士学位。日方的联合培养导师是樱井利夫,一位物理学界学术“大拿”的关门弟子,主要研究领域是1981年才发明的扫描隧道显微镜相关研究。

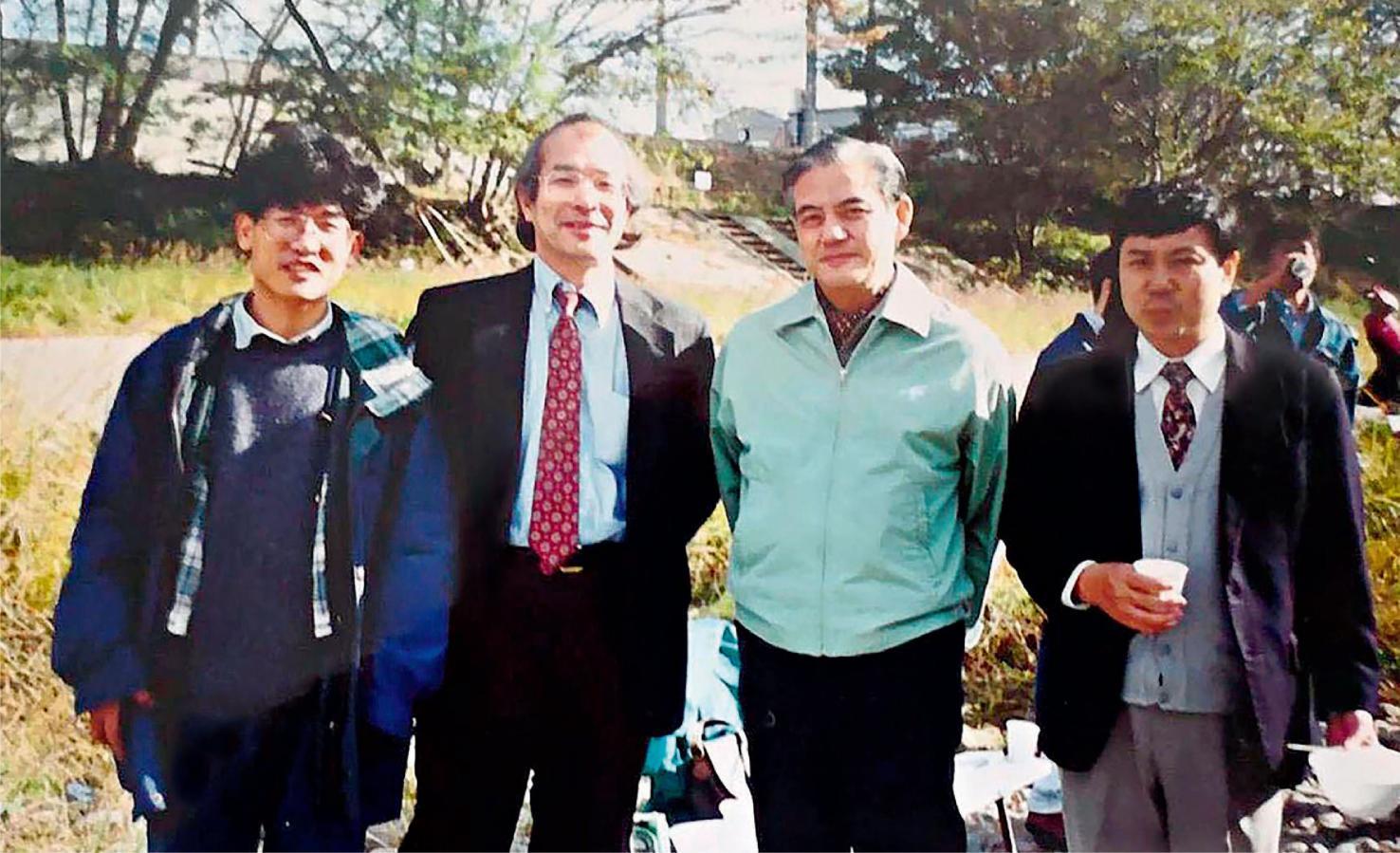

薛其坤(左一)与导师樱井利夫(左二)的合影。(受访者供图)

在樱井利夫的实验室,薛其坤经受了“早起晚归”的严峻考验。

首先遇到的是作息关。“困啊!”薛其坤直言。樱井利夫以严格著称,他的实验室被称为“7—11实验室”:每周6天,早上7点需到达实验室,当晚11点之前不允许离开。困意袭来时,为了使自己能头脑清醒地学习,薛其坤就“拧”自己的腿。实在顶不住了,他就跑到卫生间,坐到马桶上打一个盹儿。“不能打的时间长了,20分钟左右就得出去,否则会被人发现。”

其次是语言关。因为不懂日语,英语听力又差,薛其坤起初几乎听不懂老师们的指令,当老师们带着其他学生一起做实验的时候,他连碰都不敢碰,只能怔怔地看着。老师们也看不上这个连语言都不通的学生:“你连我的话都听不懂,我还怎么教你?”老师们说这些话时,薛其坤能察觉到他们带有不信任的眼光。

背井离乡、工作高压、语言不通、不受待见……这让薛其坤感到前所未有地受挫。“一年有七八个月的时间想放弃,想回家、想回国。”

确实有一部分同学熬不住离开了这个实验室,但薛其坤坚持了下来。他说,自己是在沂蒙山区长大的孩子,“皮实”。

“皮实”的薛其坤心里憋着一股劲:想要做出一个像样的科研成果,给推荐自己出国的导师和自己有个交代。为了这个目标,薛其坤每天只做三件事:“吃饭、睡觉、搞科研。”

一开始,薛其坤做的是“粗活”。他接到过一项任务:花3天时间,把上万个螺丝摆整齐,并严格进行分类。在崩溃边缘数次徘徊,薛其坤终于挺过了适应期,也熬过了做“粗活”的日子。实验室的扫描隧道显微镜要求针尖既精细又稳定,购买的针尖总是不好用,薛其坤在做场离子显微镜研究时掌握的“绝活”就亮相了:他自己做。很快,整个实验室都知道了,他是制备针尖水平最高的学生。

在这严格的工作环境下,他学会了怎么做扫描隧道显微镜实验,掌握了分子束外延技术。接到第一个课题后一年半,薛其坤就取得了一个重要突破,这也是樱井实验室30年来的最大成果之一。就这样,薛其坤成了樱井实验室当之无愧的科研骨干。用薛其坤的话说,“我这个最不受待见的‘丑小鸭’变成了‘小天鹅’”。

博士毕业后,薛其坤先后在日本东北大学金属材料研究所和美国北卡罗来纳州立大学物理系工作。但国外的职位并没有让他安心,“我始终无法踏实下来,即使是去买家具,也不愿意买太好的”,因为看到了中国与世界有着巨大的差距。薛其坤更加想回到祖国,“帮助国家做一点事”。

“山顶可能有樱桃”

1994年,中国科学院启动“百人计划”,朱日祥、曹健林、卢柯等14位杰出青年科学家率先回到祖国。1998年,在材料科学领域已颇有名气的薛其坤也入选该计划,回国进入中国科学院物理研究所工作。

2005年,薛其坤调入清华大学物理系任职,年底,42岁的他当选为中国科学院院士。不久后,他将目光投向了物理学的一个前沿方向:拓扑量子物态。

当时,芯片已然成为信息时代最重要的工具之一,是处理大量信息的“大脑”。在指甲盖大小的芯片里封装数十亿个晶体管,堪称人类最复杂的壮举之一。可是,当数据量指数性爆发,仅凭集成更多晶体管不再“一招鲜”,元器件的发热问题成为限制算力提升的瓶颈。

在材料中,电子的运动是高度无序的。电子和电子、电子和杂质会不断碰撞,产生电阻、发热等。如果给薄膜材料外加一个强磁场,电子有可能立即“规矩”起来,沿着边界不受阻碍地运动,这种有趣的现象叫做量子霍尔效应。1988年,美国的霍尔丹教授提出假设:在兼具自发磁化和电子态特殊拓扑结构状态下,有可能在不外加磁场的情况下产生量子霍尔效应。这就是量子反常霍尔效应。

多年来,量子反常霍尔效应如同一个传说中的“宝藏”,让各国物理学家魂牵梦绕,却没人能证明它真实存在。

2005年,一种新的概念——拓扑绝缘体概念被提出。科学家认为,在拓扑绝缘体薄膜中引入铁磁性,理论上有可能实现量子反常霍尔效应。

但找到这样的材料很难:它的边缘态能导电,内部又是绝缘体,还得具备磁性,而磁体通常为导电体,这是一个自相矛盾的要求。因此,有人将这项全球实验物理学家面临的巨大挑战,形容为“没有赛道的竞技场”。

薛其坤十分敏锐地捕捉到了这个新领域:“你能感觉到这个方向将会出现非常重要的东西。”这是一个重大科研机遇,“谁率先取得突破,谁就将在后续的研究和应用中占得先机。”

他的这份敏锐,也就是物理学家杨振宁常常提及的“学术品位”。

2008年,利用分子束外延生长等技术,薛其坤研究团队研制出了国际最高质量的拓扑绝缘体样品。

然而,能否在这种材料中观测到量子反常霍尔效应?何时能观测到?谁也不知道,很可能终其一生都无法完成。薛其坤说:“这是理论物理学家给我们画出的樱桃。山顶可能有樱桃,但到底有没有,不知道。”

2009年起,薛其坤团队开始对量子反常霍尔效应进行实验攻关。

一开始就不顺利,团队遭遇了长达1年多的瓶颈期,实验毫无进展,许多博士生觉得干不下去了。关键时刻,薛其坤说了一番话:“我们现在从事的实验工作是非常重要的,你们很可能发现到目前为止还从没有人看到过的东西。要是看到了,这一辈子都值了;要是看不到,你们也能从中历练、成长很多。”

这番话让团队成员“浑身发热”,重整旗鼓。

但光有激情还不够,勇闯“无人区”还要做好面对一次次失败的准备。实验的要求十分苛刻:必须要做出极其平整的拓扑绝缘体,表面凹凸1纳米都不行。每制备一个样品都非常不易,“顺利的时候一周能做出5块样品,不顺利的时候一个月也做不出来一块”。

一次实验不行,薛其坤就带着团队改进样品、创新方法;还是不行,就再改进、再创新。4年多的时间里,这种精细到苛刻的样品,薛其坤团队前后制备了1000多个。薛其坤常常开玩笑:“我们的机器没有停过,我们把机器都累‘死’了。”

薛其坤也没有停过。即使是出差回到学校,晚上11点多还是要去实验室。西装和领带来不及换下,一坐就是两个小时。北大物理系教授杨威生评价薛其坤:“这个家伙,吃苦耐劳异于常人。”

但连这个“吃苦耐劳异于常人”的人,也有感觉做不下去的时候。薛其坤坦言:“总是今天好像看到了希望,出去吃一顿大餐庆祝,结果明天发现还是不行。不知道采取什么新的实验方案。”

奇迹出现在2012年10月12日晚上10时35分。薛其坤收到学生常翠祖发来的一条短信:“薛老师,量子反常霍尔效应出来了,等待详细测量。”薛其坤不太敢相信自己的眼睛,立即打电话再三确认情况。可以确定的是,量子反常霍尔效应的迹象有了。“那一天,真是有点‘柳暗花明又一村’的感觉来了!”

但严谨的科学精神告诉薛其坤,一次结果不能说明问题,需要用不同的样品多次重复实验。薛其坤团队又进行了两个月的集中测试和不断钻研。大功告成的那天是2012年12月16日,他们用一组十分漂亮干净的数据,观测到了量子反常霍尔效应。

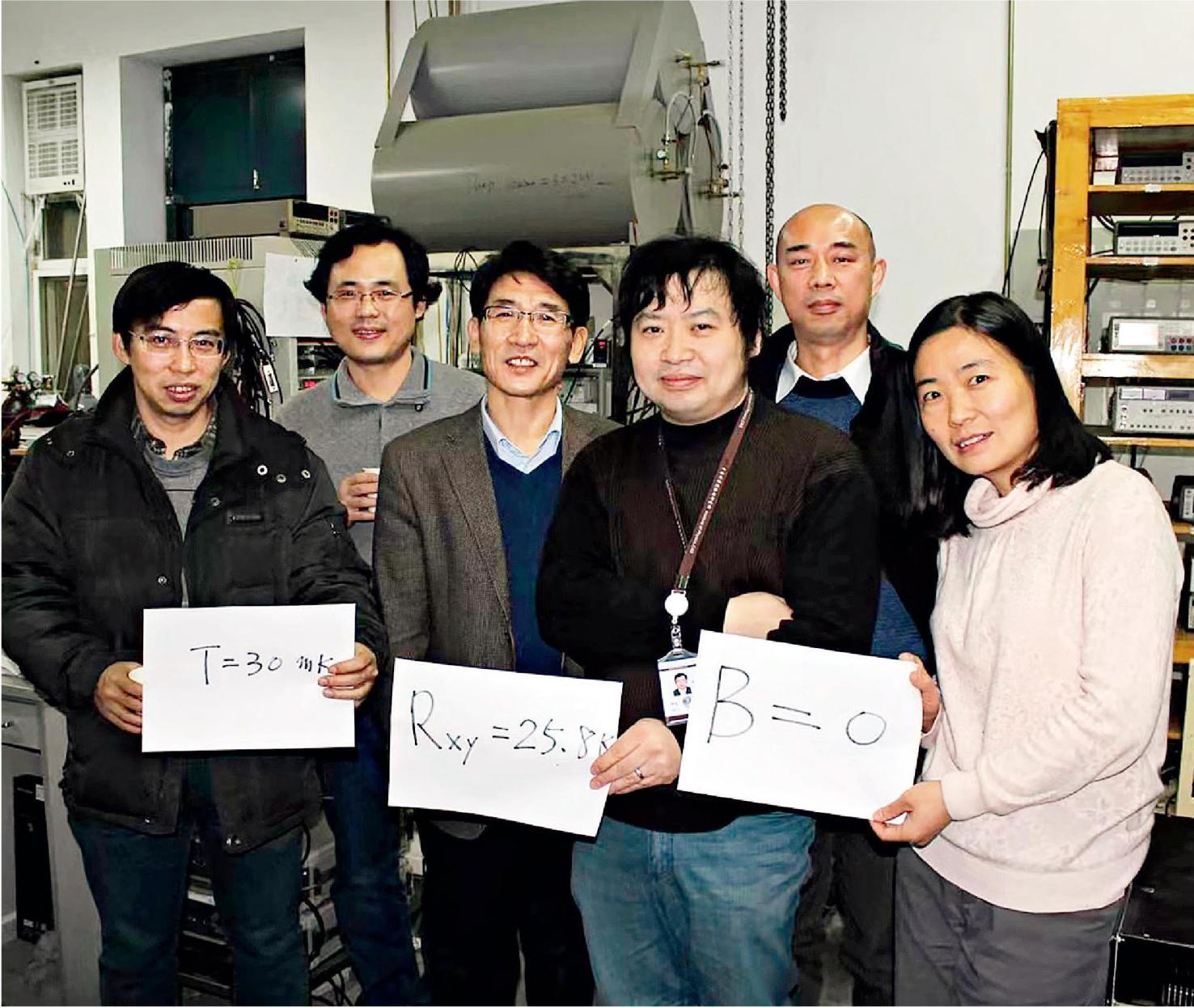

薛其坤(左三)和项目组主要成员一起庆贺观测到量子反常霍尔效应。

2013年4月10日,量子反常霍尔效应成果发布会在清华大学举行,杨振宁对此予以高度评价:“从中国实验室里第一次发表出来了诺贝尔物理学奖级别的论文……是整个国家发展中的喜事。”

成果发布后,薛其坤团队受到曾经领先的部分国际同行对实验数据真实性的质疑。直到一年半后,日本和美国的2所国际著名高校研究团队相继复现了这一实验结果,证明了实验的可靠性,质疑才烟消云散。此时,全世界科学家纷纷对薛其坤团队的成果表达了高度赞赏,薛其坤说:“让他们信服中国的科学进展、见证中国的科学发展,是我作为一名科学家最朴素的职责。”

看到“山顶上的樱桃”那一年,薛其坤不满50岁。他不常提及困难,而是常常说起感谢。他说自己是个“幸运儿”,“一艘从沂蒙山区驶出的小船”,乘着改革开放的春风,上了大学,赶上了科学的春天,最终取得了“从0到1”的突破,“没有国家的强大、经济的发展,这个实验是做不成的”。

“慈”与“严”

薛其坤也是一名教育工作者。他2005年起任清华大学物理系教授,2013年担任清华大学副校长,2020年担任南方科技大学校长。近20年的教育工作让他桃李满园,跟着他读完博士、博士后的学生有120多名。薛其坤对此感到很骄傲,笑着说他们都能组成“一个连”了。

在学生们眼中,“慈”与“严”这两种特质在薛其坤身上奇妙融合在一起,构成独一无二的“薛教授”。

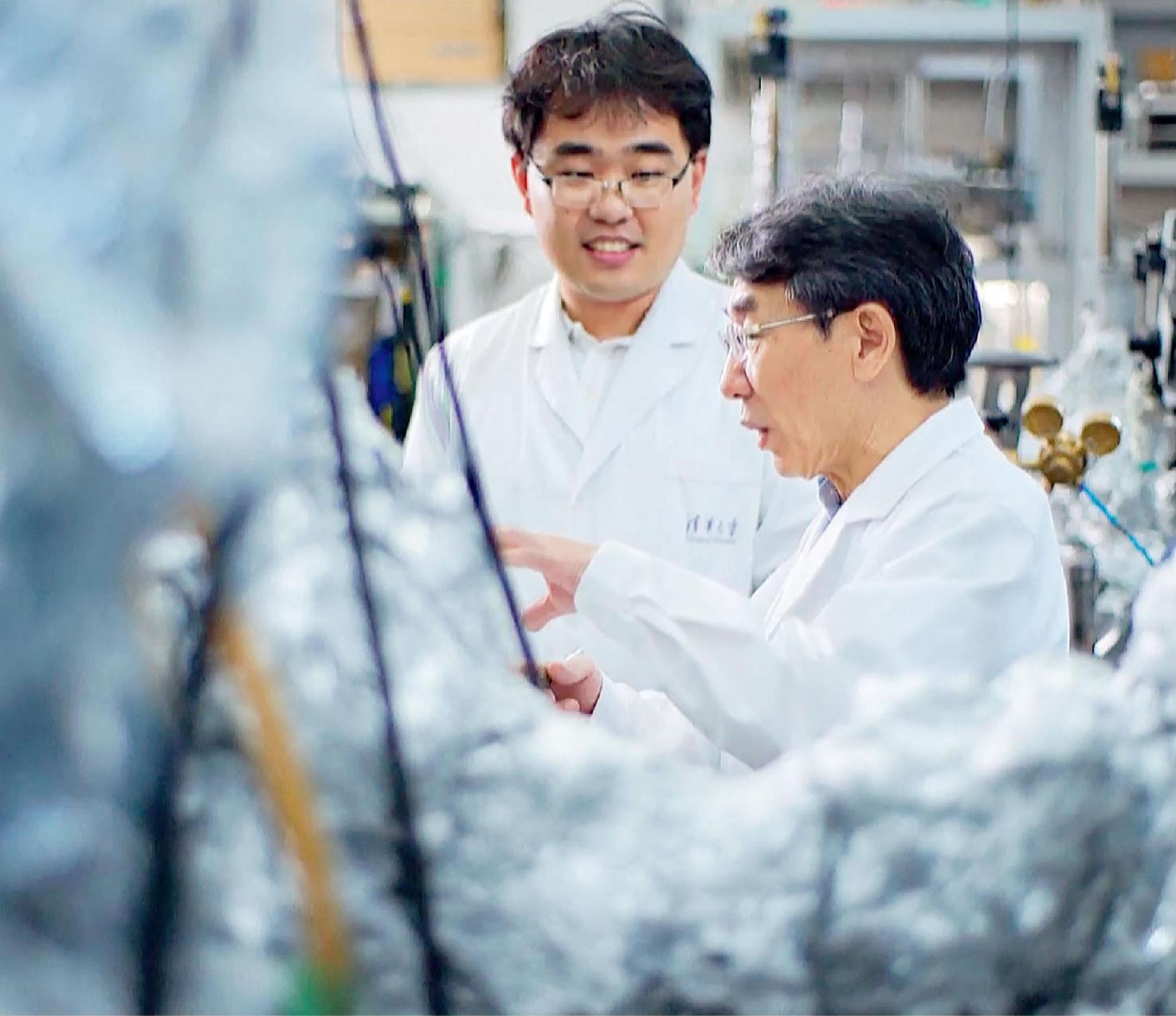

薛其坤(右)指导学生做实验。

清华大学物理系教授王亚愚回忆:“去国外开会,薛老师会拿自己的钱给学生发零花钱。他手里存不住东西,经常有哪个学生夸他的东西好,他当场就送给人家。”薛其坤的办公桌上,有时放着饼干,有时放着牛奶或面包。有学生做实验到深夜仍未结束,他会一声不吭跑到实验室,进门就开始发小零食。

实验室到处都要花钱,贵的仪器价值上千万元,有些仪器要在极低温环境下运行,需要用到液氦,液氦要几百元一升,薛其坤就说:“你们用的是价值10辆奔驰的仪器,它们喝着‘茅台’,你们一定要珍惜。”

生活中的薛其坤有着山东人朴实的特质。见到学生时,他总是笑眯眯地,是那种“咧开嘴,高兴到心里的笑”。他一说话,山东口音浓厚,说英语也带着口音。他把做实验比喻成骑自行车。刚开始学,没有成就感;等你学会了,骑自行车速度快了,就觉得很愉快。他也用对自行车的标准来要求学生:你要把仪器熟练掌握得像每天骑的自行车一样,听到链条响了知道该给它上油,链子断了你要会修,让仪器始终以一种完美的状态去运行。

朴实的教导之外,薛其坤也会用细致到近乎严苛的标准来要求学生:进行任何实验操作都要戴口罩、戴手套;论文中不能有多出来的空格,不能错用标点符号;做一个实验要做到别人再做会觉得“没有油水可捞”的程度。

在薛其坤的学生们中间,有一段故事口口相传,故事里的薛其坤罕见地红了眼眶。那一次,薛其坤像往常一样来到实验室,碰到一名学生没有盯着实验,而是在电脑浏览无关网页,顿时火冒三丈,严厉批评:“你们现在拥有这么好的实验条件,却不知珍惜,这不只是在浪费自己的时间,也是在浪费科研资源!”说到激动处,薛其坤眼含热泪。

在严慈相济的培养下,薛其坤带领的团队成员和培养的学生中,除了“一个连”的博士和博士后,还有1人当选中国科学院院士,30余人次入选国家级人才计划。薛其坤发现,学生们在当了老师、有了自己的实验室后,又自觉地把当年对他“颇有微词”的那套细致、严苛传统传承了下去。

2020年,薛其坤担任南方科技大学校长。今年7月4日,在南方科技大学2024届本科生毕业典礼上,两名毕业生给薛其坤送上一只南方科技大学足球队签名的足球,表示要和薛校长“切磋球艺”。薛其坤捧着足球站在学生中间,依然带着那种“咧开嘴,高兴到心里的笑”。

2024年7月4日,薛其坤(中)在南方科技大学2024届本科生毕业典礼上与学生合影。

白天处理学校的行政事务,除了睡觉,其他时间尽可能用来做研究,薛其坤形成了一套自己的“2/3+1/6+1/6”工作时间规划:2/3的时间从事管理,1/6的时间从事科学研究和指导,1/6的时间参加国内外活动。花甲之年,他忙得不亦乐乎,但他的身上看不出一点高强度工作带来的疲惫,而是展示出一种愉悦和从容。

他不止一次提到他对于当下状态的“享受”。“我还是非常喜欢我的工作,不管是带学生做科学研究,还是管理好一个大学,只要身体允许,我还是希望把更多的时间放在自己喜欢的工作上面。所以我经常自嘲,生命不息,奋斗不止,我很享受。”

这艘从沂蒙山区驶出的“小船”,仍在路上。

(牛志远 喻思南)

京公网安备 11010802033998号

京公网安备 11010802033998号