何秋菊:给漆棺“看病”

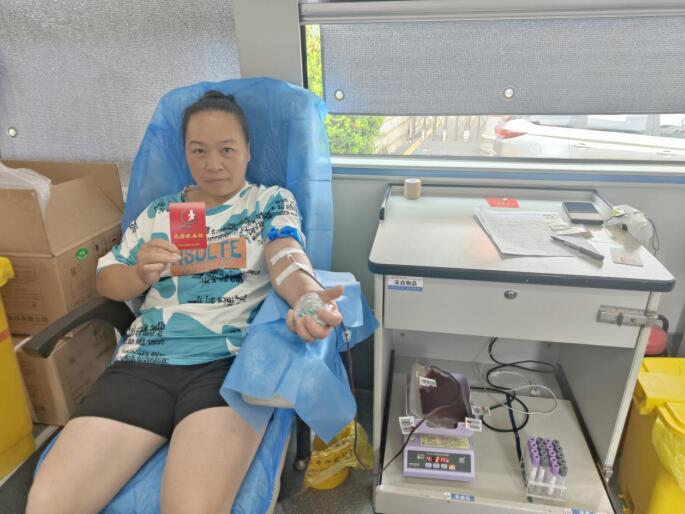

8月17日,何秋菊正在做漆画碎片的回贴固定工作。新京报记者 王远征摄

北京文化守护人何秋菊,西北大学文物保护学专业毕业,历史学博士,现为首都博物馆研究馆员,主要从事文物保护科技研究,主要研究领域为有机质类、色彩类文物分析与保护。2017年,何秋菊及其团队开始修复石景山区五里坨出土的明代嘉靖三十八年(公元1559年)内官监太监赵谅的棺椁,通过为文物建造“ICU”病房,除虫害、“打点滴”,脱落漆画回贴等一系列修复手段,努力攻克北方出土的漆木器难以修复的难题。

一间专门为一尊棺椁创建的“ICU病房”,安静,空气中飘散着药水的味道。“医生”何秋菊正在修复它的“皮肤”,谨慎地,缓慢地,将它掉落的“皮肤”放置在棺椁的底座上,上面画着云纹,背面涂着大漆。底座上方是一幅用漆制作的画——一幅生者理想中热闹的殡葬仪式场景图,百余人形成的浩大的送葬队伍,热闹非凡。一些研究美术史的专家看后称,“类似于明代的清明上河图。”

何秋菊已经为这个“病人”治疗6年了。这尊棺椁曾经深埋地下近500年,2017年在石景山净德寺遗址附近被发现。它太“虚弱”了,离开土壤后,空气中的湿度和温度让它难以适应,它的皮肤迅速皱缩、开裂、脱落;深埋其中休眠的霉菌虫害重新滋生繁衍。

中国是漆器大国,传世的漆器,如藏于故宫博物院内的碗、盘、盒、宝座,有较为成熟的修复技术。但如何修复北方出土的漆棺,还没有成功的修复案例。

首都博物馆决定挑战这个难题,这个任务落在了何秋菊等6人身上。6个人,6年的修复时间,他们给棺椁建造“ICU”病房,除虫害、“打点滴”,将它剥落的上千块“皮肤”一一贴回。也再次看清了这尊漆棺的面目,漆画上有四只眼的方相神、马术表演、踩高跷的人。何秋菊告诉记者,再等两年,这个棺椁就可以展出,呈现在世人的眼前了。

垂危的“病人”

首都博物馆坐落在北京城西,绕过高大明亮的展区,穿过一扇扇门,走下几十级台阶,到达一个不透光的高大空间,空气中弥漫着药水的味道——那是专门用来治疗生病的漆画的。

“病人”被命名为M2,它住在专门为它建造的玻璃房内——何秋菊称为ICU病房,玻璃房内的温度和湿度都被控制着,这里位于地下,看不到太阳。进玻璃房前要穿防护服,戴好口罩、鞋套、帽子等,“漆棺进馆前已经熏蒸杀菌了,穿着经过灭菌后的防护服是为了防止我们头发或者衣物等携带的外界霉菌孢子或者虫卵传染给M2。”何秋菊说。

M2漆棺在玻璃房内,玻璃房模拟墓室内的低温高湿环境。新京报记者王远征摄

棺椁出土的那一刻,它就开始加剧衰老了。它习惯了土壤里的环境,阴暗潮湿、低温,出土后,湿度变低、温度升高,于是棺木开始腐烂,附着在木材上的漆画也开始哗哗地脱落,“用显微镜看,可以看到它在卷动,变脆,一碰就成渣了。”

2017年9月,石景山区五里坨一个建筑工地意外发现一座石室墓葬。根据墓志铭记载,墓主人为明代嘉靖三十八年(公元1559年)内官监太监赵谅。当年11月,出土的棺椁整体运至首都博物馆进行室内考古提取与应急性保护。这就是M2棺椁。

M2棺椁,通体为朱红色,棺木为杉木,棺椁外刷漆,首先是朱漆素髹,然后彩绘,描金,最后又刷了两层罩漆。细看棺身上绘制着一幅热热闹闹的送葬图,从出殡到“跨火盆”等一系列的场景,有官员、仆役、 僧人、小贩、杂耍者,上方有迎接的神仙,人物形象达317人,还有马匹、树木、轿辇、房屋、流云、山峦等景物。何秋菊说,不少研究美术史的专家专程来看过,称这尊漆棺上绘制的精美漆画,展现了明朝的风俗,具有极高的艺术研究价值,“类似于明代的清明上河图。”

何秋菊第一次看到它时,“漆色鲜艳、绘制精美”,但是当领导表示要将修复的工作交到她手上时,望着漆棺上裂成小块,卷起的漆片,她退缩了,“行业内的人都知道,北方出土的漆器,不好修复。”但最终,她答应接下这个工作。

M2漆棺侧面的漆画白描图。新京报记者王远征摄

中国使用漆器的历史很悠久,生漆是从漆树割取的天然液汁,用它作涂料,有耐潮、耐高温、耐腐蚀等特殊功能,也可以配制出不同颜色的色漆。中国是世界上最早发现并使用天然漆的国家,跨湖桥遗址发现的一段残长121厘米的漆弓,是现知最早的漆器,这标志着早在8000年前,跨湖桥一带的先民已经对漆的性能有所了解并开始使用。

不同状态的漆器,修复的方式也不一样。传世的漆器,如故宫博物院馆藏的漆器有18907件,以碗、盘、盒居多,也有宝座,有成熟的修复技术。但出土的漆器就不一样了,土壤中的环境与出土后的环境差异很大,漆被形容为“千年不腐”,但木材出土后易被腐蚀。

南方和北方的情况又不一样,南方湿润,在南方出土的漆木处于饱水状态,出土后将其置于水中,保其不被损坏;但北方“不干不湿”的地下环境,呈现潮湿非饱水状态,考古界称“干千年,湿万年,不湿不干就半年”,M2漆棺就属于“不湿不干”的状态。何秋菊查阅了大量的文献,试着按照南方的修复方法,做模拟实验,样品直接浸到水里,漆画碎成了渣,但如果不保护,木材腐蚀,它也很快就灰飞烟灭了。

何秋菊预估,修复这尊棺椁,需要花费整个团队8年的时间。

有两次让她万分焦虑的情况,第一次是棺椁刚刚运过来时,因为环境的变化,漆棺开始腐坏,为此,首博紧急召开了专家会议,最终决定采取临时搭建一个气密帐存放漆棺,两年后改建了玻璃房,模拟墓室内的低温高湿环境,并且通过缓慢降低湿度对漆棺进行阴干法脱水处理。“目前,漆棺的木材含水率在严密监测下缓慢下降。”

等到玻璃房建起来后,他们发现随着氧气含量突增,温度适宜,潜伏在棺椁中,休眠的霉菌虫害重新滋生繁衍,黑色、白色的虫子绕着棺椁满天飞,菌类快速生长,顶开了木材上的漆,他们请中国林业大学的老师帮忙做分析,了解到这些菌类都是“吃木头”的。他们开始用棉签和脱脂棉球一点一点清理表面的霉菌,给漆棺“打点滴”,将抑菌药物渗入到棺木的每一分纹理;用镊子、手术刀把露出表面的根系,一点点地、像动手术一样地取出来。他们用了2年时间清除植物根系,最后清出的根系有满满两大箱。

何秋菊形容,跟闯关一样,一个问题解决后,又会出现新的问题,而他们是在和时间赛跑,要跑过棺椁衰老的速度。

修复

助理馆员张航拿着一个盛满黄色液体的盒子,液体里浸泡着大小不一的漆皮碎片,大的长十多厘米,小的不到1厘米。她用镊子小心夹起其中一片,对着面前的漆画同比例影印图瞅了瞅,皱了皱眉头,又放了回去。

虽然她们一直在进行抢救工作,但依然有大量漆皮脱落,脱落的漆画碎片都被小心地保存,按照“棺体南侧”“棺头西南角”等被放在不同的盒子里。刚刚脱落的漆皮厚度不足0.5毫米,卷边,易碎,他们必须戴好口罩,不然呼一口气,漆皮可能就破了。

修复的第一步要让这些翘起、卷边的碎片变柔软,他们做了大量模拟实验后,筛选出现在使用的这种回软液。对于特别难回软的,需要垫个隔热膜,用小熨斗熨。之后,用有机玻璃板两面夹住,再在四周封上封条,等待漆皮固定。

张航的工作就是找到这些碎片原本的位置,“比拼图还难点儿,拼图还有规律可循,这完全靠它破裂的纹饰”。张航告诉记者,他们已经找了将近一千片,大大小小的盒子里,还有几百片等待归位。

漆皮的状态稳定后,才开始回贴。先处理漆棺裸露的部分,然后在漆皮后面涂上大漆。漆具有黏性,如胶似漆里的“漆”就是形容它的黏性。说这话时,何秋菊正坐在漆棺前的小马扎上,拿着一块棺外下侧的碎片反复比划着,准备回贴。她迟迟不敢下手,又比划了一下,“是这个位置吗?”她找到一旁的杨丽再三确认,“你再帮我看一下。”

首都博物馆的工作人员正在修复M2漆棺,下左为杨丽,下右为何秋菊,上左为张雪鸽,上右为张航。新京报记者王远征摄

杨丽正一手上端着漆灰——瓦灰加漆,一手拿着小刷子,往木材腐蚀缺失的部分做填充,每次只有一点点,小心抹匀。杨丽毕业于清华美院,是外聘请来的漆艺师。

刚刚回贴时,团队里没有人精通漆艺,就去请教故宫博物院文保科技部的人,故宫博物院研究馆员闵俊嵘联系了师妹杨丽,问她愿不愿意参与。第一次见到M2漆棺时,杨丽也挺惊讶的,整个画面是一个送葬的风俗,“画得挺耐看的,很多细节都很有意思。”这样的漆器,她在其他地方也没见过,就选择留下来。

在反复调整后,何秋菊终于将手上的漆皮按了下去。接下来是固定、等待48小时后漆干。受漆液干燥速度的限制,他们每次只能贴五六片。这样的工作从两年前开始,何秋菊预估还要再花费一年的时间才能完成。

最初,他们很难掌控每片漆片上涂漆的量,回贴后如何固定也是一个难题,很多次小心粘贴,仔细固定,花费了半天的时间,没过多久还是掉了,“那一刻就崩溃了”,但慢慢摸索,做得多了,就熟练了。

馆员张雪鸽很早就加入了漆棺修复团队,她说,相比于前期漆棺一直衰老的焦虑,现在的修复工作让他们更安心,也许缓慢,但是每天按部就班地做,“像蜗牛一样慢慢地走,最终还是能到达终点。”

做文物修复工作急不得,他们也习惯了等待。在等待之余,他们还要做其他文物的科技检测和修复工作,记录修复M2棺椁的经验,他们发表了十多篇相关的论文和专利,一本书也在撰写,“以后别人再修复出土的漆木器,也有一些经验可以参考。”

8月17日,何秋菊正在为漆皮涂大漆,新京报记者王远征摄

他们也听到过质疑。外行人不懂,会问,花费这么长时间修复一尊宦官的棺椁,值得吗?“即使是行业内的人,很多也持保留意见,此前没有成功的案例,单看它破损脱落了那么多小碎片,就知道这是一件特别消费人力、财力的事情。”

何秋菊解释,修复的原因在于棺椁侧面漆画的艺术价值很高,它真实再现了明朝的社会风貌,包括明朝的轿子是什么形态的,“过来考察的专家也说,送葬图里展现的送葬习俗,在很多明朝小说里都有体现,但以画面的形式体现出来,很罕见。”另一方面,他们也想通过M2棺椁,试着克服修复北方出土漆木器这一难题,“我们是漆器大国,大量出土的北方漆木器等待修复,需要这个技术。”

还有一个原因,“如果不修,它就没了。”就像医生不能看着病人死亡,他们是文物医生,不能看着文物灰飞烟灭不管。

“他有四只眼睛”

何秋菊今年41岁,身材匀称,一头黑发,戴着镜框眼镜,说话的声音不大,思路清晰。

2008年,她从西北大学文物保护学专业毕业,入职了首都博物馆保护科技与传统技艺研究部,从事文物分析保护工作。她主要负责文物的检测工作,送来的铁器、书画,他们利用现代科技进行分析,分析铁器的锈蚀程度,书画纸张、颜料的材质,然后协助相关的修复部门制定修复方案,“我们就像医院的检验科一样,治疗前给病人做检查,出检验报告。”

2017年,领导找到了何秋菊,希望她可以加入M2漆棺修复团队,她刚来首博工作时做过老山汉墓漆器的分析;另一方面,何秋菊专攻有机质文物的研究和修复工作,擅长从材料学的角度去分析、做研究,“我检验一个材料,看它的化学组成,就知道它是什么性质”。过去文物的修复是师傅带徒弟式的,经验是摸索出来的,传承下来的。但通过材料学,可以看文物的化学组成,如果是水性的,拿酒精擦可以溶掉;书画的主要成分是纤维素,和木材特别像,它的性质受到湿度的影响比较大,“有这个学科背景,可以少走弯路,”即使漆棺是她没有接触过的全新领域,“心里是有一些底气的。”

张雪鸽形容何秋菊,是那种交给她的工作,一定会完成的人,“没有拖延症”,何秋菊给自己的微信标签是讲道义、坚强。

就这样,何秋菊的工作由检验科变成了手术加检验科,业务拓展到全流程,第一次独立负责实际的修复工作。

脱落的漆皮被小心地保存,按照“棺体南侧”“棺头西南角”等被放在不同的盒子里。新京报记者王远征摄

修复时,他们有时会盯着漆画上的“小人”出神,“这个人有四只眼睛”,他们猜测画的是哪个神仙,有的说是造字的仓颉,传说中他是四目神,后来查资料看到送葬的神仙中有一个叫方相神的,也是四只眼睛,并且据说逝者品阶不同,使用的方相神的眼睛的数量也不一样,也有六只眼的。

有一次,何秋菊将一块脱落的漆片贴回到棺椁上后,发现一个人平躺着,何秋菊看了半天,叫来同事一块儿讨论,“原来是在进行马术表演。”周围有四个表演马术的人,有躺着的,有倒立在马上的,也有站在马上的。还有一个“小人”是金色头发,“会不会是外国人?”这个问题他们问了来访的专家,目前也没有确切的答案。

何秋菊的家乡在陕西渭南白水县,在她小时候,家附近的老城墙时不时会挖出一些小陶片,那是她对文物最早的印象。大学期间,全国各大文博单位她都去看过,山西的应县木塔、敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟,内心对文博专业感兴趣了。毕业后,同学有不少转去金融方向,从事各种各样工作的都有,她选择继续攻读文博专业,“近几年文物考古热,情况变了,文博已经成为了热门学科。”

何秋菊喜欢在博物馆工作的氛围,大多数人是安静、专注的,一个老师傅直言,在博物馆就别想赚大钱了,“靠的是个人的爱好、信念的支撑,要做一行爱一行,那位老师傅也确实是这样做的。”

被看见

在地下室的工作环境里很难感知到时间的变化,无论是除霉菌还是回贴,都需要耐心、安静,最早他们做修复时,会定一个闹钟,报告下班的时间。

他们不是固守传统的人,修复也不是一份陈旧机械,与时代毫不相关的工作,用X光探伤,诊断棺椁内部的结构,用拉曼光谱对漆棺的制作材料和工艺进行研究。

贴回漆皮时也有人向他们推荐使用现代胶,“那样会更快一些”,但不符合现代修复观念中的一些原则,现代修复观念认为应尊重“历史的原真性”,过去人用的是漆,现在做修复时,也要尽量这么做,“漆本来就是从木头上产生的,所以再把它还原到木头上,其实是最符合自然原理的,而且漆千年不腐,等我们修完了,还能再保千年。”何秋菊说。

何秋菊计划下一步要将数字化技术融入修复、展示工作中。进行计算机辅助修复、3D复原、动态数字化展示,让漆画中的人物表演等场景动起来,“更好地给观众展示我国的优秀传统文化。”

8月17日,助理馆员张航正对着漆画同比例影印图找寻漆片原本的位置。新京报记者王远征摄

何秋菊说,等M2棺椁“出院”了,修复漆棺的技术也会用在更多的文物上,为它而建的玻璃房将会被留下来,收纳更多出土受伤的文物。在北京城的东边,北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)正在紧密筹备中,预计今年年底开馆,那里不仅会展出大运河的风采,也将建成8000平方米的文物修复室,何秋菊也在负责部分设备的采购工作,那里将会有一个专门负责漆器修复工作的部门。

中午过了12点,何秋菊终于用固定架压好了最后一块修复的漆皮,两天的时间,他们一共修复了5块漆皮,接下来是等待,然后再去修补下一个地方。

关闭玻璃门、关灯,M2漆棺又回到了那个黑暗、潮湿、低冷的空间。但也有一些变化,比如早期,它体内的湿度为95%,6年的时间,一点点地脱水,现在湿度是70%,“它的状态很稳定。”

京公网安备 11010802033998号

京公网安备 11010802033998号